Agriculture et environnement : fiancés, bientôt mariés?

- 1. Ce qui frappe lorsque l'on arrive à la fer- me de Marc-André Henin, c'est l'énorme étable en construction. Tout en bois, elle contraste avec le reste de la fer- me, construit en briques de la région, la Famenne. Le jeune agriculteur a repris la ferme de son père depuis bientôt cinq ans. Il ne s'est décidé que très tard à embrasser le métier d'agricul- teur. « Ma famille est ici depuis 1929, cela fait quatre générations. Nous avons toujours habité ici, mais nous n'avons jamais été proprié- taires. Ni des bâtiments, ni des ter- rains . » Quatre générations qui ont pu voir toute l'évolution de l'agriculture au cours du ving- tième siècle : l'exode rural qui a débuté avant la Première Guerre mondiale, la révolution « ver- te » des années 50, l'apparition d'une Politique agricole com- mune (PAC) en Europe dans les années 60. Les fermes s'agran- dissent, et prennent l'appellation d'exploitation. Grâce aux progrès technologiques et scientifiques, la productivité agricole s'envo- le. Marc-André Henin évoque les discussions qu'il a avec son grand-père. « A son époque, il suf- fisait de travailler et on gagnait sa vie. Et mon grand-père gagnait bien sa vie… Avec l'arrivée des engrais et des produits phytophar- maceutiques, il produisait beau- coup. Des prix assez élevés étaient garantis. » C'était l'âge d'or de l'agriculture. « Mon père a encore pu travailler sous ses bonnes condi- tions, puis ça s'est dégradé. » Les années 90 marquent un tournant important dans la poli- tique agricole européenne. Tout d'abord, le système de soutien des prix disparaît graduellement pour faire place au système de primes (maintenant appelées droit au paiement unique,DPU). Ensuite, la mouvance écologiste commence à prendre de l'am- pleur. L'on se rend compte que les ressources de notre planète ne sont pas infinies. Et que l'in- tensification de l'agriculture va de pair avec la dégradation de l'environnement, et l'érosion de la biodiversité. D'où la mise en place des MAE, mesures agro- environnementales, en 1995. Ce sont des mesures volontaires, où l'agriculteur s'engage à suivre certaines bonnes pratiques res- pectueuses de l'environnement. Lorsqu'il applique ces MAE, l'agriculteur reçoit une compen- sation financière, en contrepartie de la perte de production. Production, et fierté du métier En 2012, le taux d'adhésion était de 56%, c'est-à-dire que 8621 agriculteurs appliquaient au moins une MAE. Marc- André Henin en fait partie. « C'est mon père qui a souscrit aux MAE, et le contrat a été automa- tiquement renouvelé lorsque j'ai repris la ferme » En tout, il appli- que neuf MAE, mais ne compte en renouveler qu'une seule l'an- née prochaine. « Ces MAE blo- quent le développement de la fer- me. Les trois premières années, il n'y a pas eu de baisse de production. Mais maintenant, oui. » Pour lui, les quinze hectares qui sont en MAE sont sortis de sa produc- tion. « Les prairies en MAE ne me donnent que dix boules de foin à l'hectare, alors qu'avec les autres je produis quarante boules. Je n'ai aucun plaisir à aller faucher ces prairies en MAE, aucune fierté. » Et il reste très dubitatif quant à l'efficacité de certaines MAE. « Une des MAE consiste à mettre des bandes messicoles (des plan- tes dont la floraison dépend de la moisson) le long des champs. Dans un premier temps, les fleurs sont revenues. Mais maintenant il ne reste plus que du chiendent. Je perds de la surface de culture, et les objectifs des MAE ne sont pas atteints.» Thierri Walot, chargé en éva- luation des MAE à l'UCL, entend les plaintes des agricul- teurs par rapport à ces MAE. Il admet que certaines de ces mesures peuvent être améliorées, mais que leur efficacité dépend aussi de l'implication de l'agri- culteur. « Les MAE sont parfois appliquées dans des endroits qui n'ont pas d'intérêt environnemen- tal. Par exemple, mettre en prairie naturelle (une prairie où l’apport d’engrais est réduit, afin d’aug- menter la biodiversité florale) une prairie temporaire n'a aucun sens. Il faut du temps pour que les espèces nectarifères reviennent. Mais nous sommes persuadés que d’une manière globale, ces mesures ont un effet bénéfique sur l’envi- ronnement. Nous ne pouvons pas dire qu’une espèce est là grâce aux MAE, mais on peut dire qu’elle ne serait certainement pas là s’il n’y avait pas les MAE. » Lionel Delvaux est chargé de mission en rura- lité et biodiversité à la Fédération Inter- Environnement Wallonie. Pour lui, l’agricul- ture doit retrouver un ancrage plus local. À l'origine, la PAC (Politique agricole commune) a été créée afin que l'Europe soit autonome en ter- mes de production alimentaire. Cet objectif est-il réalisé en Wallonie ? Non pas du tout, en Europe non plus d'ailleurs. Une étude de 2008 d’un centre de recherche italien a montré que l'Union européenne importait l'équivalent de 30% de ses terres cultivées. Cela représente la superficie de l'Allemagne. En Wallonie, c'est pire : on estime ce chiffre entre 50 et 60%. Les agriculteurs sont très dépendants des matières premières importées, ce qui est très difficile à gérer à long terme pour leur production. Selon vous, il serait préférable de revenir à une agriculture plus en lien avec son territoire. Oui, quitte à produire moins. L'agriculture est sur un territoire et elle doit s'établir à partir de ce territoire. Nos politiques doivent favoriser l'autonomie des fermes : l'agriculteur doit savoir produire les fourrages avec lesquels il nourrira ses bêtes. Le problème actuel de l'agriculture en Wallonie est qu'elle est trop intensive. En revenant à un système territorial, elle produira en fonction des capacités de ses terres. Elle aura également un impact moindre sur l'environnement. Mais est-ce vraiment réaliste de revenir à ce type d'agriculture ? Pour l'instant, 95% de l'agriculture wallonne n'est pas relocalisable. Les échelles de production sont trop grandes. Mais petit à petit, on observe de plus en plus d'initiatives locales de groupes d'achat locaux, de paniers biologiques. Le consommateur est de plus en plus conscient des problè- mes liés à notre agriculture intensive et incluse dans un marché économique global. Le ministre wallon de l'agri- culture, Carlo di Antonio, va égale- ment dans ce sens. Il veut favoriser les petites exploitations autonomes, et les circuits courts. On commence petit à petit à voir un changement dans les mentalités, autant du côté du public, que du politique et des agriculteurs. Mais je pense que ce seront surtout les jeunes qui se lancent dans l'agriculture qui seront vecteur du changement. Ceux qui reprennent la ferme familiale sont souvent trop englués dans les anciennes mentalités, où il faut produire un maximum. Vous dites que ce retour au territoire permettra d'avoir moins d'impact sur l'environnement. De quelle manière? Il faut que les agriculteurs prennent conscience qu'ils gèrent le territoire via leur métier. Ils doivent tenir compte du fait qu'ils influencent notre environnement, notre paysage, notre cadre de vie. Et les gens veulent être bien là où ils vivent. Il faut maintenir une certaine diversité paysagère : petits chemins agricoles, talus, haies, parcelles de petite taille. Tous ces éléments favorisent la biodiversité, l’équilibre dans les écosystèmes. Le secteur agricole ne prend pas assez ses responsabili- tés, par rapport aux impacts de leurs pratiques agricoles. Il y a eu une perte de savoir-faire, il faut que l'agricul- teur se réapproprie son métier. Dans leur rapport avec les politiques locales, le secteur se positionne en victime. Ils sont plus dans une logique d'assistanat que de dialogue. Il doit y avoir plus d'interactions entre les pouvoirs com- munaux et les agriculteurs, pour repenser l'agriculture au niveau du territoire, une agriculture ayant une influence sur le bien public. ■ A.Ly Agriculture et environnement : L’agriculteur est un producteur de biens, mais il est aussi un gardien de notre terre, de notre environnementales. Développées pour conserver la diversité des espèces et des habitats, Une agriculture liée au territoire "Je n'ai aucun plaisir à aller faucher ces prairies en MAE, aucune fierté" "Il faut que l'agriculteur se réapproprie son métier, se responsabilise"" Emile Croibien est rassuré : ce veau né il y a à peine quelques jours commence enfin à s'alimenter par lui-même. © Adeline Louvigny Le Soir mai 2013 2 reportage Entretien

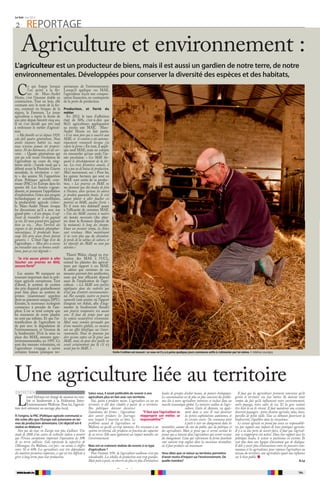

- 2. fiancés, bientôt mariés? environnement. Un des outils à sa disposition pour accomplir ce rôle sont les mesures agro- ces mesures sont souvent perçues comme étant en marge des pratiques agricoles. Émile Croibien est agricul- teur depuis 1976. Il a un trou- peau d'une cinquantaine de Parthenaises, une race de vache française. C'est avec fierté qu'il fait visiter sa petite étable, qui abrite une vingtaine de vaches, et quelques veaux. Les autres bêtes sont au champ. Sa ferme n'est pas très grande, mais c'est par- ce qu'il n'a jamais voulu trop se développer. Pour lui, la situation est un peu différente. Une majorité de ses terrains agricoles sont en zone Natura2000. Il ne peut donc pas faire tout ce qu'il veut sur ces parcelles, qui sont classées « de grand intérêt biologique ». Par exemple, il ne peut pas dépas- ser un certain nombre de bêtes à l'hectare sur ses pâturages (fai- ble charge en bétail). Ou encore, il ne peut plus mettre de fumier pour enrichir les sols. Une par- celle en Natura2000 remplit automatiquement les conditions des MAE. Émile Croibien y souscrit afin d'avoir cette com- pensation financière, qu'il n'a pas via Natura2000. Près de 93% de ses terrains agricoles sont en MAE (38 hectares sur 41). Lui aussi reste assez critique face à certaines mesures envi- ronnementales. En particulier, sur une de ses parcelles mise en réserve naturelle. « Ils (les experts Natura2000) interdisent totale- ment l'épandage de fumier sur les pâturages, afin d'appauvrir le sol et augmenter la biodiversité des plantes, qu'ils disent. Mais il n'y a plus que de la mousse là-bas ! À chaque fois je leur demande de met- tre quand même un petit apport d'engrais, ils refusent. La terre est déjà peu fertile par ici, il ne faut trop l'appauvrir. Les agriculteurs n'ont plus rien à dire, commente sombrement Émile. Ils perdent la valeur de leurs terrains agricoles. Et s'ils veulent revendre, ce sera à un prix bien trop bas » Marc-André Henin abonde en ce sens. « Ce système de pri- mes, ce n'est pas valorisant pour les agriculteurs. On nous impose des contraintes, et on nous donne des primes pour qu'on se taise. Un peu comme si on nous donnait l'aumô- ne. » En Wallonie, les primes représentent 40 à 70% du revenu des agriculteurs, et sont condi- tionnées à l’application de mesu- res environnementales. Biologique plutôt qu’agro- environnemental Si Marc-André Henin a décidé de ne plus continuer les MAE, ce n'est pas parce qu'il n'en a que faire des questions environne- mentales. C'est parce qu'il trou- ve dans l'agriculture biologique le juste équilibre entre une bon- ne production et des pratiques agricoles durables. Pas dans les MAE qui réduisent la produc- tion, et ne sont pas gratifiantes. « Avec le cahier des charges du bio, nous sommes limités dans l'épanda- ge d'engrais, dans l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, on favorise les cultures de légumineu- ses, des cultures intermédiaires. Ce sont des pratiques agricoles dura- bles, qui valorisent notre métier, et qui font réfléchir quant à notre place dans la protection de l'envi- ronnement. » Émile Croibien est lui aussi passé au bio, très récem- ment. « En fait, je remplissais déjà presque toutes les conditions pour passer au biologique. J'ai la certification depuis cette année. » Il reconnaît les bénéfices des MAE sur la biodiversité de sa région. « C'est vrai que je vois plus d'oiseaux, et de papillons mainte- nant. Il y a même des orchidées qui sont revenues. Mais si je continue à appliquer les MAE, c'est à cause du statut Natura2000 de mes ter- rains. Autrement, je n'en aurai pas autant. » Valérie Op de beeck, de la FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteur), nous explique que les agriculteurs ont du mal à percevoir l’utilité d’une plus grande biodiversité locale. « Il faut qu’ils comprennent que ces mesures agro-environnementales ne sont pas des contraintes. Bien sûr, on ne voit pas tout de suite les effets de la biodiversité, mais c’est elle qui permettra une agriculture durable. Je pense qu’ils doivent se réapproprier le métier d’agricul- teur, à la fois paysan et agronome. Ils doivent redevenir des profes- sionnel qui connaîssent le milieu, qui observent leurs champs et qui savent maîtriser la nature tout en l’observant. Ils doivent avoir une approche plus raisonnée. » Selon Thierri Walot,de l’UCL, une plus grande biodiversité peut avoir des effets en quel- ques années, via l’augmentation des auxiliaires de culture, qui aident à lutter contre les rava- geurs. Mais elle peut aussi amé- liorer la capacité de résilience d’un écosystème. « Plus il y a d’espace pour la biodiversité, plus les chances que cette biodiversité s’adapte aux changements climati- ques augmentent. » Nos deux agriculteurs sont conscients des enjeux liés à une agriculture plus réfléchie, plus durable. Pourtant, ils ne sont pas convaincus par les mesures agro- environnementales. Elles restent (pour la plupart) des mesures qui doivent être appliquées en marge de leur production agri- cole, qui « les embêtent » et qui ne valorisent pas leur tra- vail. C'est d'ailleurs ainsi qu'elles ont été pensées : l'argent que les agriculteurs reçoivent pour ces mesures est défini comme une rémunération en compensation de la production de biens ou de services environnementaux. Un clivage est donc créé entre les pratiques agricoles et les pra- tiques environnementales, alors qu’il n’a pas lieu d’être, ces deux domaines sont intimement liés. Ce lien n'est pas du tout mis en avant dans les formations en agriculture, ni même au niveau du service public : d'un côté il y a le ministère de l'Agriculture,de l'autre celui de l'Ecologie et du Développement Durable. Avec l'apparition des MAE ciblées en 2004 (MAE qui néces- sitent le suivi par un conseiller environnemental), la communi- cation s'est améliorée entre les agriculteurs et les experts envi- ronnementaux. Mais l'environ- nement reste un domaine qui se pense sur le long, voire le très long terme. Cela ne fait qu'une vingtaine d'années que les ques- tions de biodiversité et de pro- tection de la nature sont réelle- ment une préoccupation socié- tale. Le changement de menta- lité qui s'ensuit ne se fait pas en quelques années, il met parfois plusieurs générations. Un travail de fond doit donc être réalisé en amont, un travail de communication, de conscien- tisation des professionnels de l'agriculture. ■ Adeline Louvigny "Les agriculteurs n'ont plus rien à dire. Ils perdent la valeur de leurs terrains agricoles, et s'ils veulent revendre, ce sera à un prix bien trop bas." "Plus il y a d'espace pour la biodiversité, plus les chances que cette biodiversité s'adapte aux changements climatiques aug- mentent" Natura 2000 Natura2000 est un autre projet environ- nemental, qui lui n’a aucun lien avec la PAC. Il émane de la politique environnemen- tale européenne. Son but est de constituer un réseau de sites naturels ou semi-naturels afin de préserver les espèces et les habi- tats menacés. Il a été initié par la directive habitat de 1992. Le principe est de définir des zones Natura2000 dans chaque État membre, selon des critères scientifiques basés sur une liste d’espèces à protéger. Une fois définis, ces sites sont gérés par le service public. En Wallonie, c’est la Direction Générale opération- nelle Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGARNE) qui s’en occupe. Les terrains ne sont pas rachetés par la Région, ils sont mis sous statut de réserve naturelle. Les experts du DGARNE tra- vaillent en collaboration avec les propriétaires ou les exploitants des terrains. Contrairement aux MAE, le statut Natura2000 est imposé, ce qui a soulevé pas mal de mécontentements de la part des agriculteurs. En Wallonie, les sites Natura2000 couvrent 13% du territoire (220 000ha). ■ A.Ly L’Europe et l’environnementPour en savoir plus Deux grandes dispositions européennes de protection de l’environnement concernent directement les agriculteurs. Les MAE Les mesures agro-environ- nementales (ou MAE) sont des mesures créées lors de la réfor- me de la Politique agricole com- mune (PAC) de 1992. Leur but est de protéger et valoriser l’en- vironnement sur les terrains agri- coles. En pratique, il existe onze MAE en Belgique. L’agriculteur adhère volontairement à ces mesures, en échange de quoi il reçoit une compensation finan- cière pour les services rendus à la société et à l’environnement. Les montants sont calculés à l’hectare et au nombre de têtes de bétail. Il existe deux types de mesu- re : de base, et ciblées. Les mesu- res ciblées sont celles qui néces- sitent le suivi par un conseiller. Il doit procéder à des inventaires de la faune et de la flore du site concerné par les MAE, et aider à développer des aménagements. Un exemple de mesure ciblée est la prairie à haute valeur bio- logique. C’est une prairie qui ne bénéficie d’aucun apport de fertilisant, et qui est caractéri- sée par une grande diversité flo- rale. Les mesures de base, elles, sont gérées par l’agriculteur seul. Par exemple, la mise en place de mares, la couverture hivernale du sol ou encore la possession d’animaux de race locale mena- cée.La centaurée est une fleur très nectarifère, fort prisée par les pollinisateurs, comme ce demi-deuil. Elle se retrouve principalement dans les prairies extensives, qui ne sont pas ou très peu enrichies par des fertilisants © Adeline Louvigny Le Soir mai 2013 reportage 2 La Famenne, une région pleine de surprises... © Adeline Louvigny