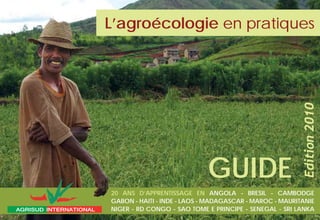

AgriSud International, actif depuis 1992, lutte contre la pauvreté et favorise la sécurité alimentaire en créant des très petites exploitations agricoles durables dans plusieurs pays, aboutissant à la création de 27 500 TPE et 100 000 emplois. Le guide 'L'agroécologie en pratiques' compile des méthodes agroécologiques basées sur l'expérience des agriculteurs pour répondre aux besoins des marchés locaux tout en respectant l'environnement. Ce recueil évolutif est accessible en ligne et vise à partager des savoir-faire pratiques et à renforcer l'autonomie économique des communautés rurales.