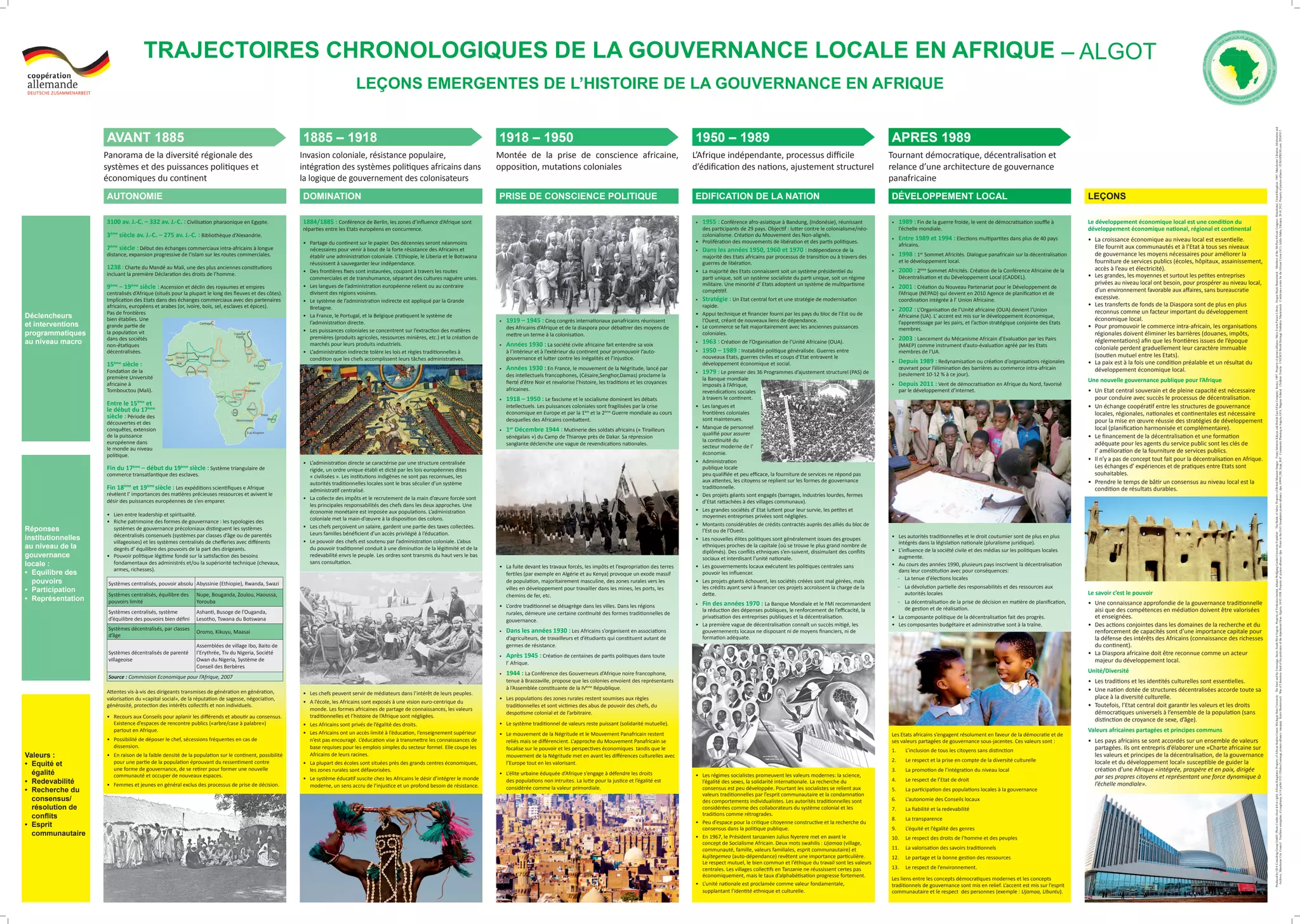

Le document analyse l'impact du colonialisme sur les systèmes de gouvernance en Afrique, mettant en évidence les différences entre l'administration directe et indirecte des puissances coloniales. Il décrit l'émergence de mouvements de résistance, de décolonisation et de réformes politiques vers la démocratie et la décentralisation depuis le XXe siècle. Il conclut que le développement économique local, l'intégration des valeurs traditionnelles et une gouvernance inclusive sont essentiels pour renforcer les capacités des États africains.