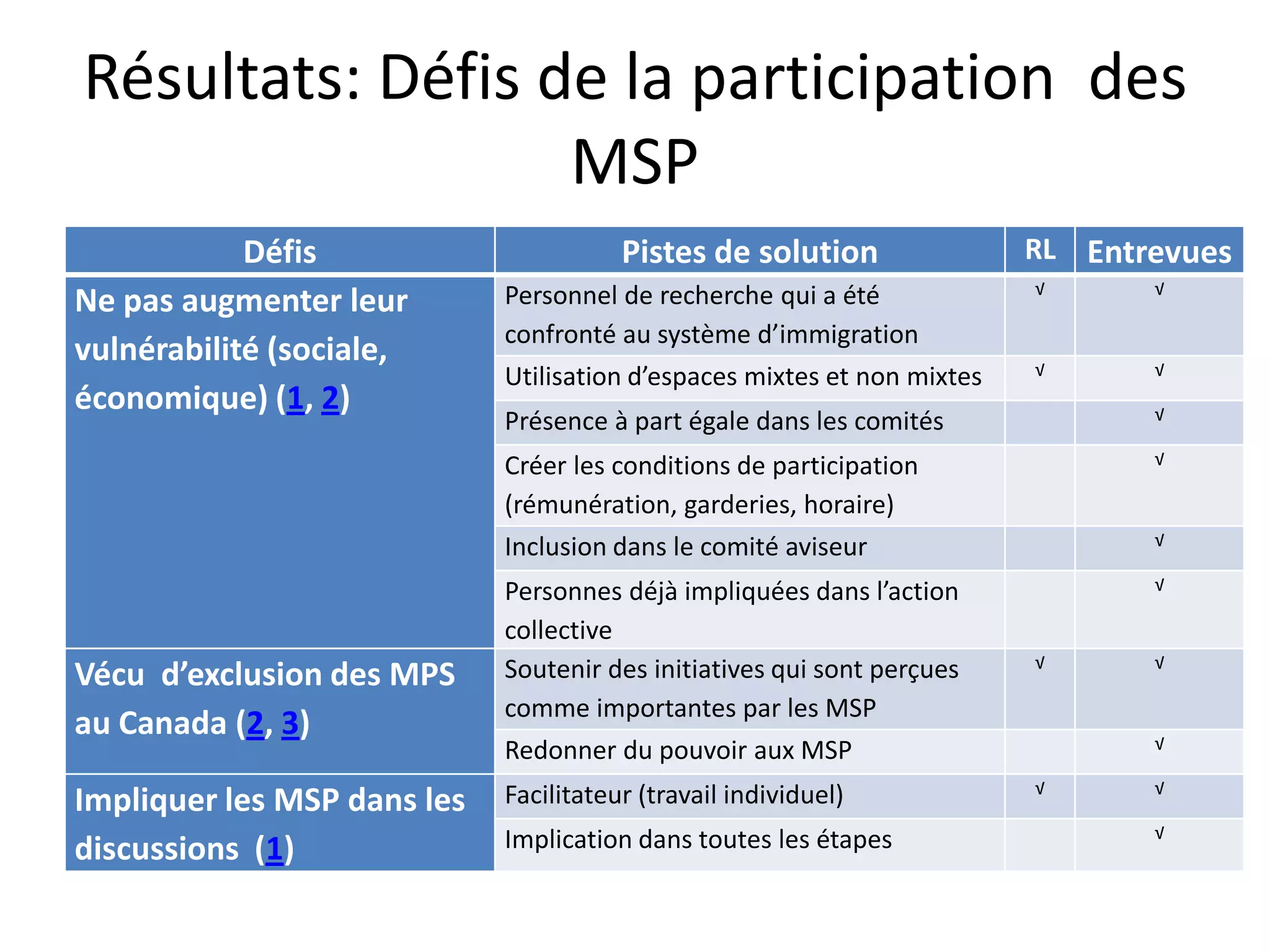

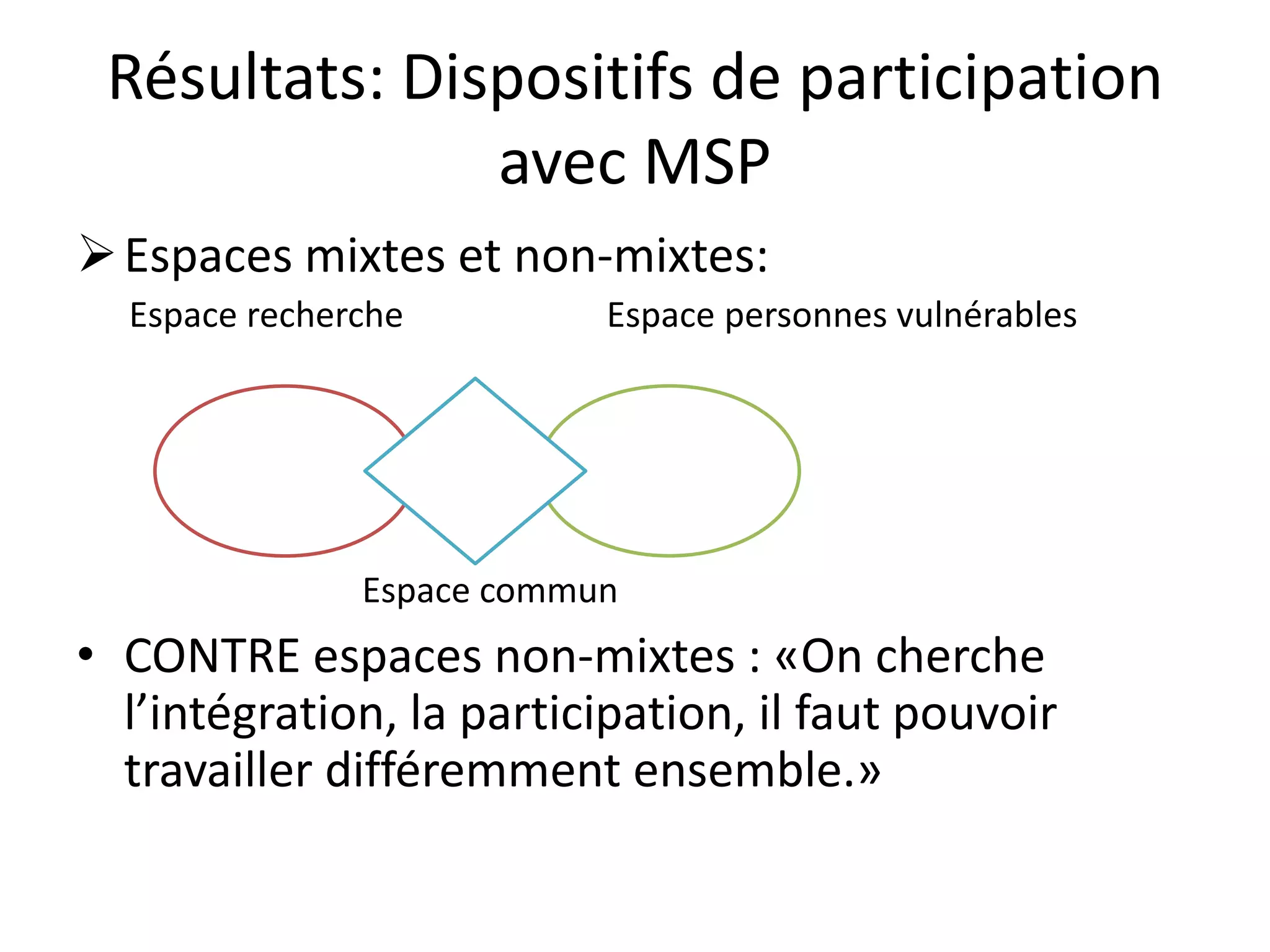

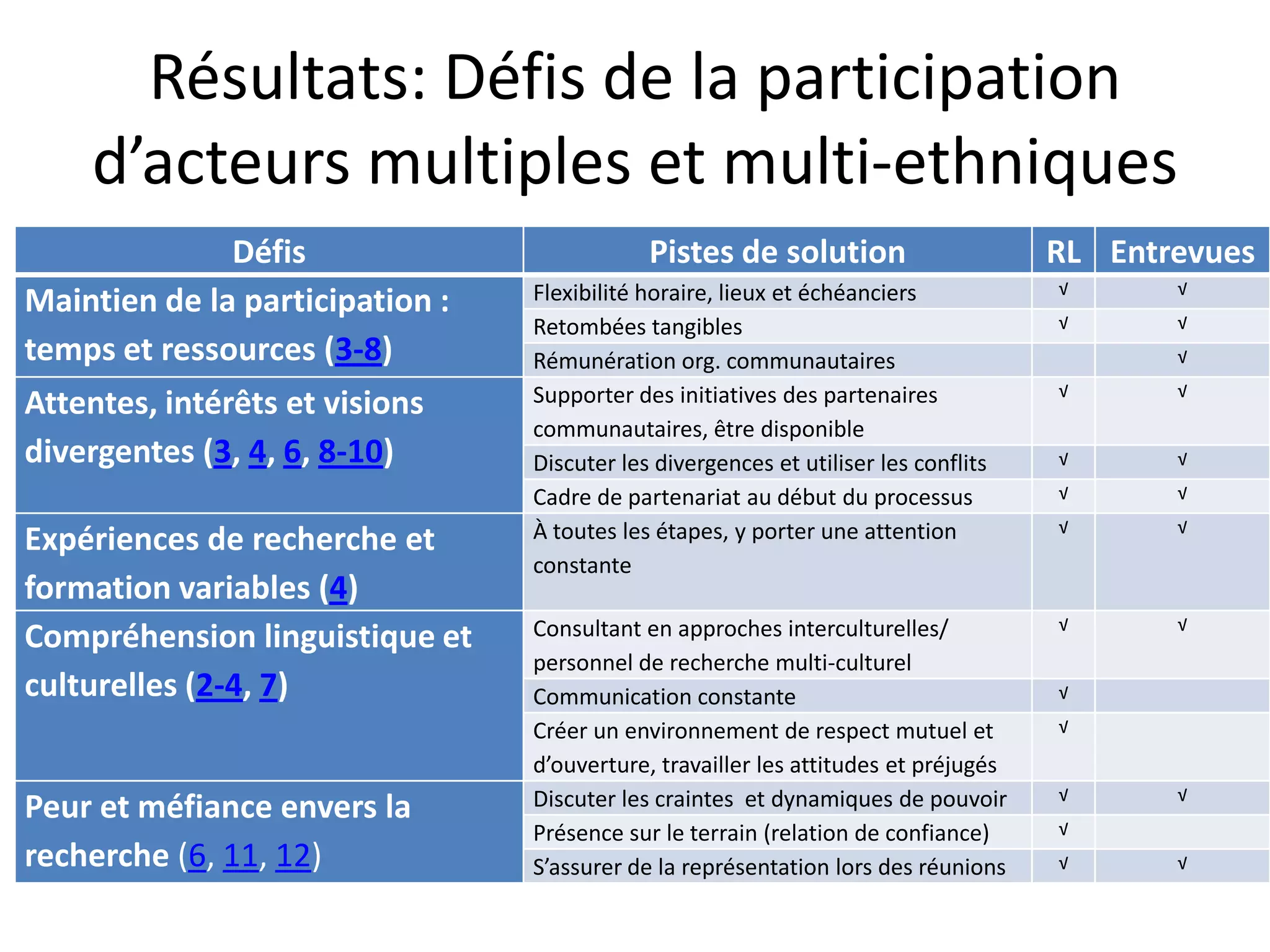

Le document analyse la participation des migrants à statut précaire dans un projet de recherche sur l'accès aux soins à Montréal, en soulignant les défis et les méthodes participatives adoptées. Les résultats mettent en évidence l'importance de leur implication pour transformer la recherche en une action sociale efficace. Les facteurs de succès incluent le temps, la flexibilité, et la créativité, tandis que la reconnaissance des vulnérabilités perçues reste essentielle.