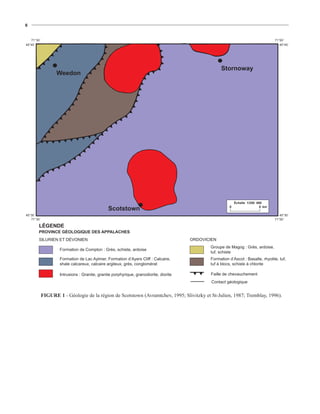

Le document présente un inventaire des ressources en granulats (sable et gravier) dans la région de Scotstown, décrit la géologie et la géomorphologie locales, ainsi que les types de dépôts glaciaires présents. La qualité des granulats varie, mais en général, ils répondent à certaines normes pour les usages liés à la construction. Plusieurs gisements spécifiques sont identifiés comme les principales sources d'approvisionnement en granulats dans la région.