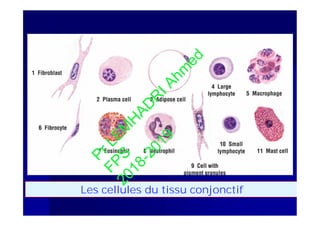

Le document présente une synthèse approfondie sur le tissu conjonctif, abordant sa structure, ses composants, ses types et ses fonctions. Il décrit les cellules qui le composent, telles que les fibroblastes et les adipocytes, ainsi que la matrice extracellulaire qui est essentielle à son support et à ses propriétés fonctionnelles. Le tissu conjonctif joue un rôle crucial dans le soutien des organes, la nutrition et la défense immunitaire.