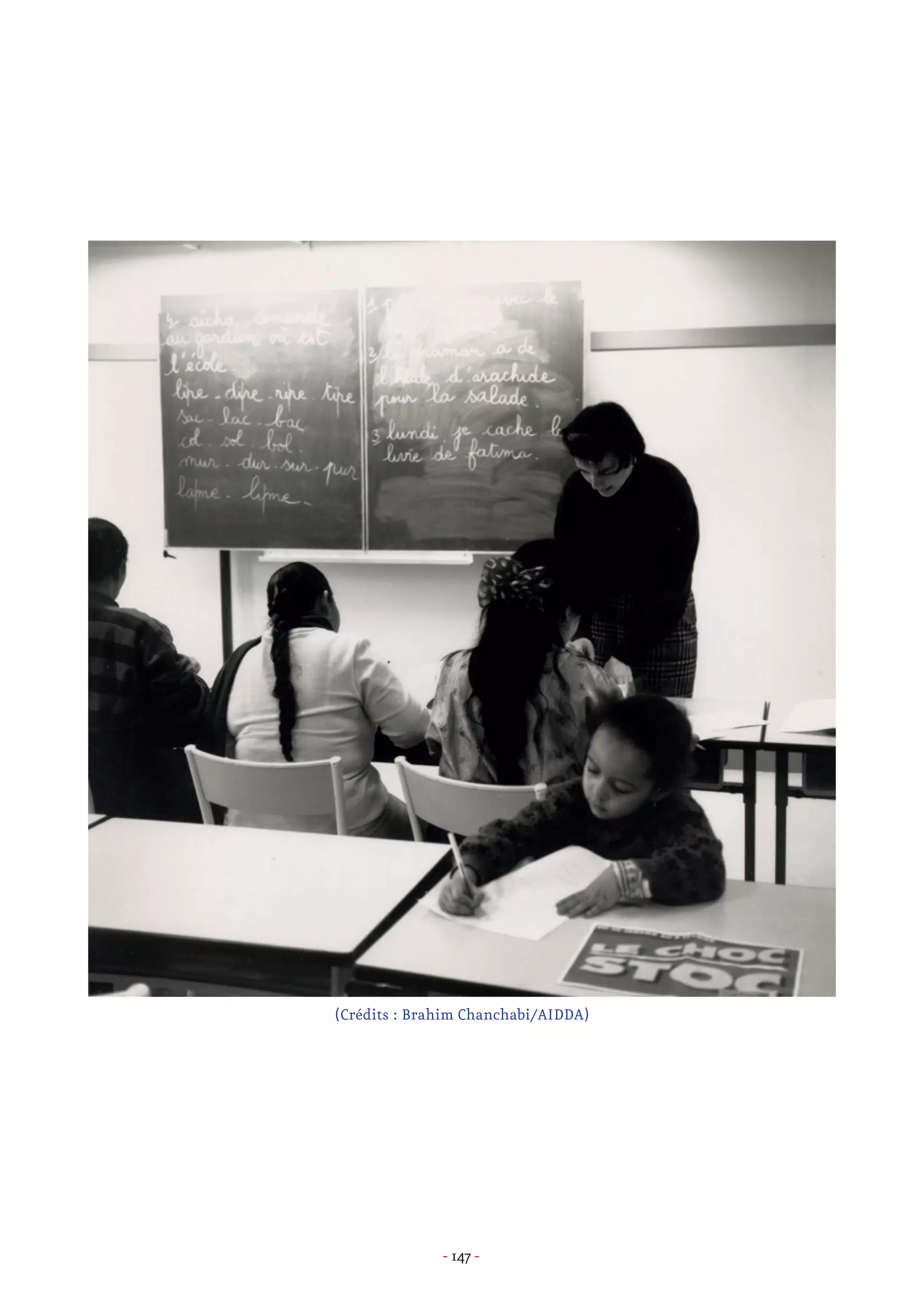

Le document présente un guide destiné à faciliter l'accueil des primo-arrivants en France, en mettant l'accent sur la médiation linguistique, éducative et culturelle. Il recueille diverses expériences associatives et propose des pratiques exemplaires pour promouvoir une intégration réussie, tout en soulignant l'importance d'une compréhension interculturelle et d'un engagement réciproque entre les migrants et la société d'accueil. Ce guide sert à la fois d'outil pour les organisations associatives et de référence pour les politiques publiques liées à l'intégration des étrangers.