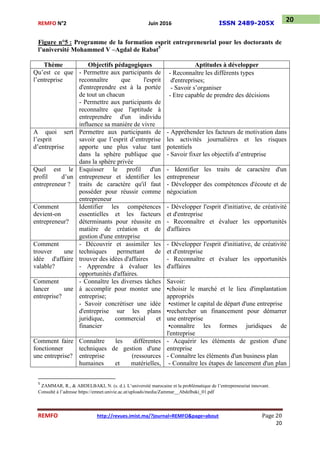

Le document explore le développement de l'esprit entrepreneurial chez les étudiants, mettant en avant son importance dans la création d'emplois et l'innovation au Maroc. Il examine les approches pédagogiques qui favorisent cet esprit entrepreneurial, soulignant la nécessité d'une intégration des activités parascolaires dans l'éducation. Enfin, il présente diverses définitions et théories de l'entrepreneuriat ainsi que le rôle clé de l'entrepreneur dans le processus entrepreneurial.

![REMFO N°2 Juin 2016 ISSN 2489-205X

REMFO http://revues.imist.ma/?journal=REMFO&page=about Page 5

5

5

Earth is he doing... ? » constitue la première interrogation, « Why on Earth is he doing... ? »

la seconde et, « How on Earth is he doing... ? », la dernière (Tornikoski, 1999). Nous

retrouvons, ici, les approches fonctionnelles (What) des économistes, l’approche centrée sur

les individus (Why and Who) des spécialistes des sciences du comportement et les approches

processuelles (How) des gestionnaires. ». Ci après les approches qui sous tendent l’évolution

du concept de l’entrepreneuriat :

2.1. Approche fonctionnelle (What)

Les apports des économistes présentent la base historique de l’entrepreneuriat. D’abord, au

XVIIIe

siècle, Richard Cantillon, définit déjà les attributs d’un entrepreneur à savoir la prise

de risque et l’incertitude. Ensuite, Jean Baptiste Say (1816) met en relief le rôle de

l’entrepreneur dans la croissance économique en traitant la question de combinaison des

moyens de production en vue d’un rendement élevé.

Les apports des économistes comme Cantillon (1755), Say(1816), Knight (1921) semblent

importants dans l’intégration de l’entrepreneur au cœur de la pensée économique. Il faut noter

que ces auteurs considèrent l’entrepreneur comme étant un individu proactif qui subit les

sollicitations de son environnement. Ce sont en fait, les travaux de Schumpeter(1934) qui vont

mettre en avant le rôle de l’entrepreneur en tant qu’individu innovateur. D’ailleurs,

l’autrichien soutient que « l’essence de l’entrepreneuriat se situe dans la perception et

l’exploitation de nouvelles opportunités dans le domaine de l’entreprise […]. Cela a toujours

affaire avec l’apport d’un usage différent de ressources nationales qui sont soustraites de leur

utilisation naturelle et sujettes à de nouvelles combinaisons »(1928). A la suite des travaux de

Schumpeter, d’autres chercheurs (Kirzner, 1973 ; Casson, 1991 ; Knight, 1996) considèrent

que l’entrepreneur est un moteur du développement économique. Kirzner (1973) voit

l’entrepreneur comme quelqu’un d’alerte aux opportunités qui existent déjà et qui attendent

d’être remarquées. Penrose (1963), quant à lui considère que l’entrepreneuriat appréhende

l’identification d’opportunités dans le système économique. Alors que Casson attribue à

l’entrepreneur le rôle de coordination des ressources rares et la prise de décisions. Les théories

économiques ne prennent pas en compte l’environnement sociétal et le rôle joué par la culture

(Berger, 1993 ; Landa, 1993). On assiste à une orientation du champ de recherche pour traiter

ces aspects.](https://image.slidesharecdn.com/5521-14452-1-pb-220413065613/85/5521-14452-1-PB-pdf-6-320.jpg)