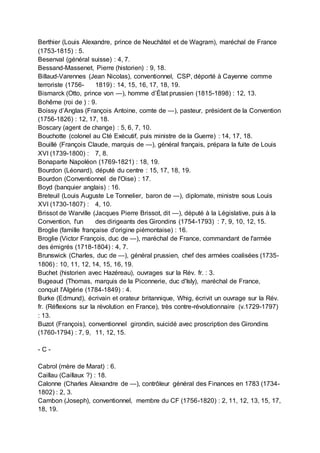

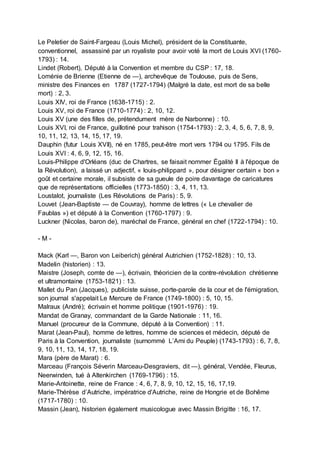

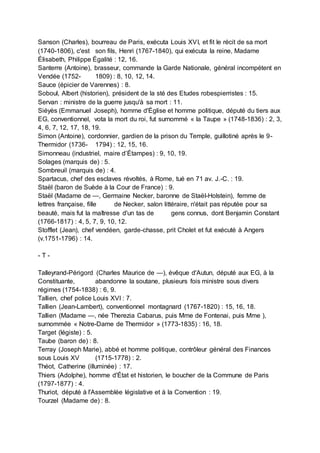

Les conférences d'Henri Guillemin explorent les origines complexes de la Révolution française et soulignent l'influence d'une nouvelle classe bourgeoise, d'événements étrangers et des loges maçonniques sur cette période. Les bouleversements économiques, sociaux et politiques, ainsi que les mouvements inspirés par d'autres révolutions, ont présagé un profond changement en France, où une grande partie de la population vivait dans la misère. L'émergence des théoriciens bourgeois, tels que Necker et Barnave, a également contribué à la montée de tensions entre classes sociales, menant à l'exigence de réformes politiques.