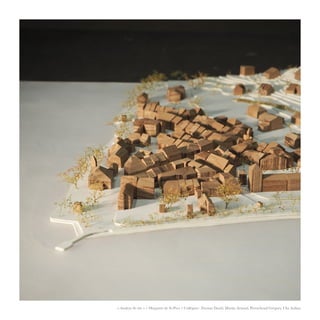

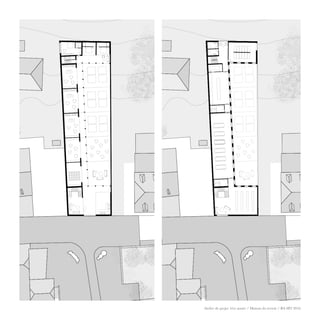

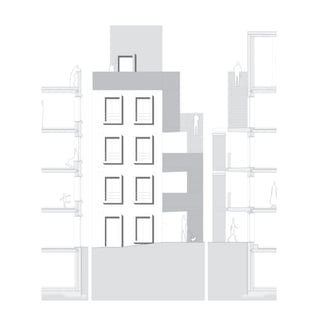

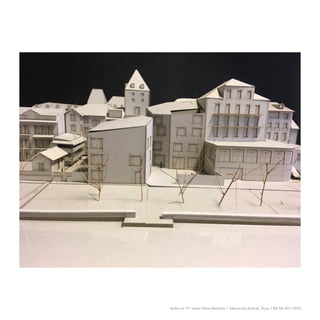

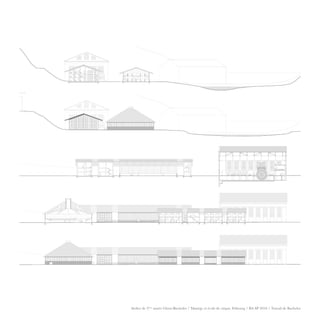

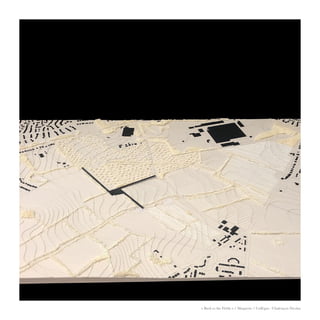

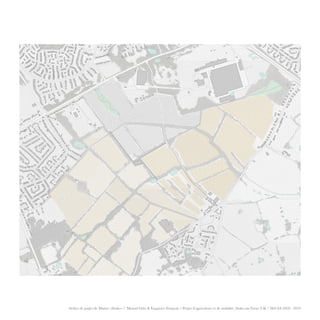

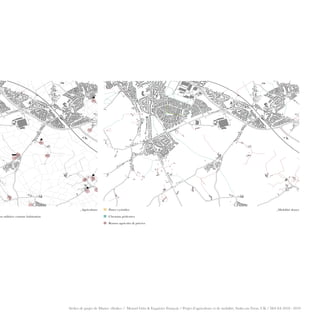

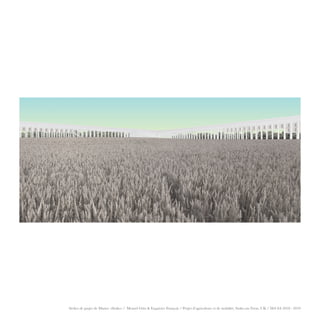

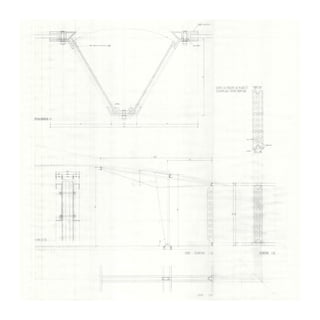

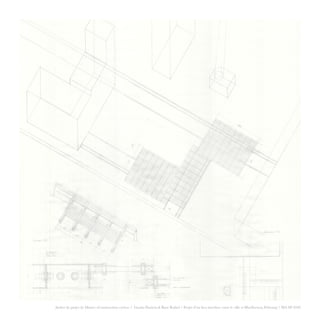

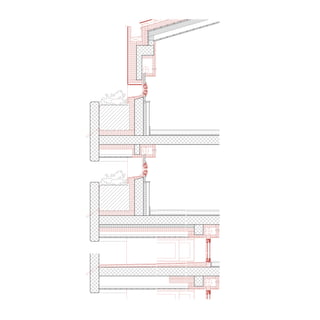

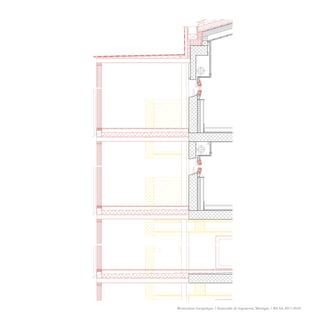

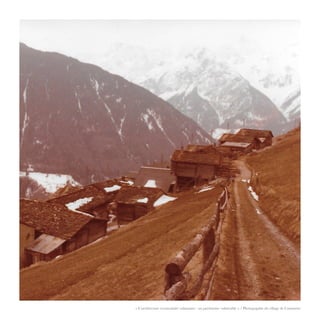

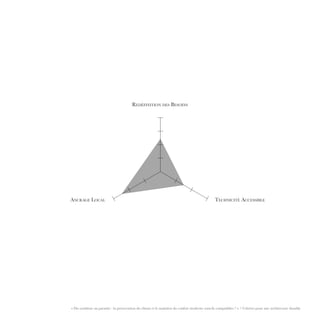

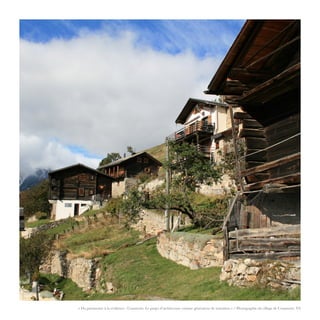

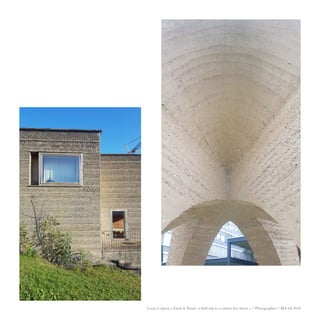

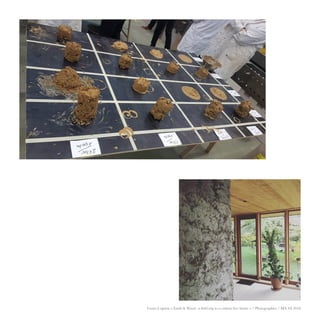

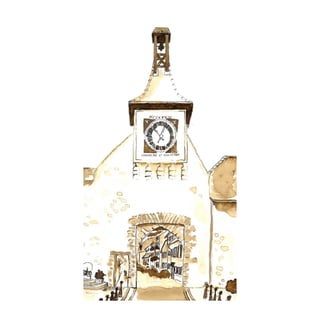

Le document présente un portfolio architectural de Justine Rosset, détaillant plusieurs projets entre 2015 et 2020. Il aborde des concepts tels que l'architecture vernaculaire, la préservation du climat, et la création d'espaces communautaires, tout en mettant en avant des projets spécifiques comme la Maison du Terroir à St-Prex et Le Belvédère à Fribourg. Chaque projet intègre des analyse de site et des réflexions sur la matérialité et l'intégration urbaine.