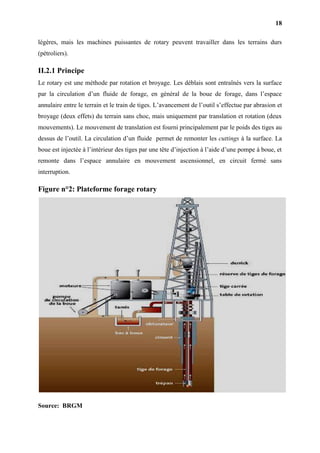

Ce document présente un rapport de stage effectué par Ali Assoumane Mamane Bachir au sein de la Société Nigérienne des Travaux Civils (SNTC), axé sur la mise en œuvre de la technique de forage rotary pour l'approvisionnement en eau. Le stage a permis d'analyser les conditions pratiques de forage en étudiant la méthode rotary et en se basant sur des travaux sur le terrain ainsi que des recherches documentaires. Il est structuré en plusieurs chapitres, incluant des présentations de l'organisation de l'entreprise et des techniques de forage utilisées.