Le syllabus d'anesthésie - réanimation pour les étudiants de 3e graduat en République Démocratique du Congo couvre les aspects fondamentaux de l'anesthésie, y compris des chapitres détaillant les techniques, la préparation des patients et la gestion des anesthésiques. Il échange aussi sur la réanimation, en soulignant l'importance de la surveillance post-anesthésique et les complications potentielles. Ce document constitue une ressource clé pour les étudiants en sciences infirmières, leur fournissant une compréhension approfondie des pratiques anesthésiques.

![Syllabus d'anesthésie - réanimation destiné aux étudiants de 3

e

Graduat des Instituts

Supérieurs des Techniques Médicales en République Démocratique du Congo. Edition 2004-

2005

53

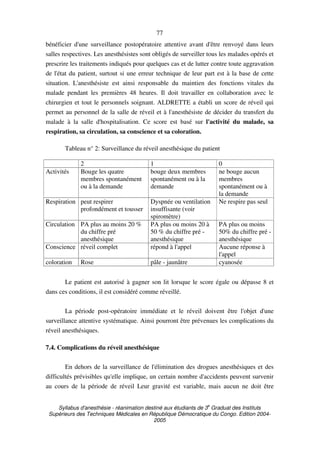

--> Traitement: Soulever par rapport au plan de la table les épaules et les épines iliaques

à l'aide des coussins.

4.4.1.5. Décubitus latéral

Lorsque la mobilité diaphragmatique est maintenue, il n'y a pas de modifications

hémodynamique. Il faut par contre se méfier de billot et appuis thoraciques et iliaques

car gêne le retour veineux par compression de la Veine cave inférieure au niveau de son

orifice diaphragmatique.

4.5. Posture et ventilation

4.5.1. Rappel clinique

L'axe de gravité est l'élément déterminant de la ventilation et de la perfusion

pulmonaire. Ces variations retentissent sur les fonctions pulmonaires ou l'ensemble de

la ventilation pulmonaire.

4.5.1.1. Passage de la position assise en décubitus dorsal

la discussion de ventilation [] 2 poumon

côte gauche: 47%

côte droit : 53%

Mais au cours de ce passage, tous les volumes pulmonaires se modifient:

- légère chute de la C.P.T

- la C.V diminution

- V.R diminution

- CRF importante diminution

- Diminution de l'Espace Mort Alvéolaire

- Augmentation de Volume de fermeture ( s'accroît de 0,57% / année d'âge(volume de

changement quand on passe de l'inspiration à l'expiration par rapport au volume

pulmonaire total) mais cette augmentation est plus accélérée chez les fumeurs.

La distribution de gaz se réalise vers la partie antérieure tandis que la perfusion

est mieux dans la partie postérieure. Il s'en suit des troubles de rapport ventilation /

perfusion mais minimisés par une relative régulation car il y a une constriction

hypocapnique des petites branches dans la région ventilée --> d'où diminution de

l'espace mort par contre vasoconstriction par libération locale des médiateurs (](https://image.slidesharecdn.com/anesthesie-160225154407/85/Anesthesie-congo-53-320.jpg)