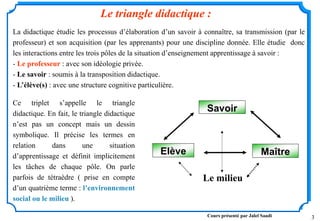

Le document explore des concepts clés de la didactique des sciences, notamment le triangle didactique, la transposition didactique et les conceptions des élèves. Il met l'accent sur les interactions entre le professeur, le savoir et l'élève, ainsi que sur l'importance des obstacles à l'apprentissage. Les résultats de ces études soulignent la complexité de l'apprentissage et l'importance de prendre en compte les représentations préalables des élèves pour améliorer leur compréhension scientifique.