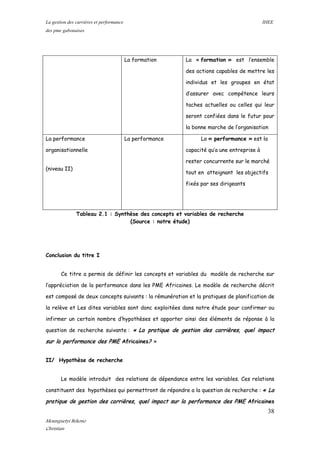

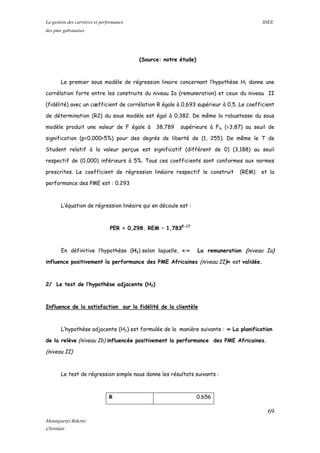

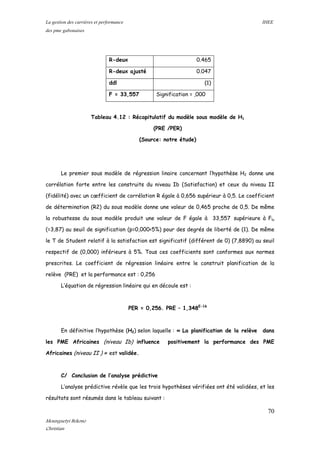

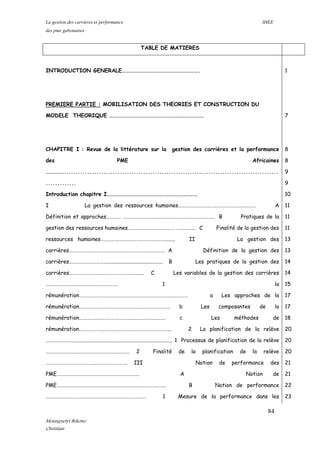

Le document traite de la gestion des carrières et de la performance dans les PME gabonaises, soulignant l'importance d'une gestion efficace pour assurer la rentabilité et la compétitivité dans un environnement économique difficile. Il explore également les facteurs de performance liés à la rémunération, la formation et la planification de la relève, ainsi que les défis que les PME doivent relever pour intégrer ces pratiques. Enfin, il présente une recherche sur l'impact de la gestion des carrières sur la performance organisationnelle des PME africaines.