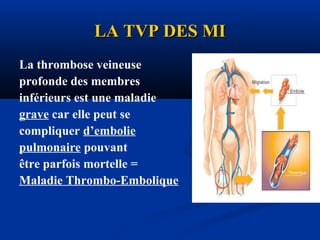

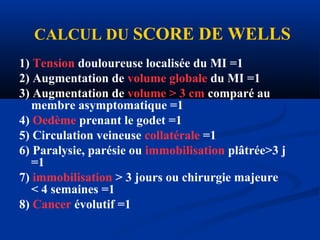

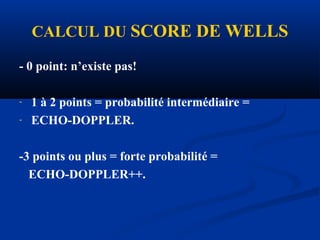

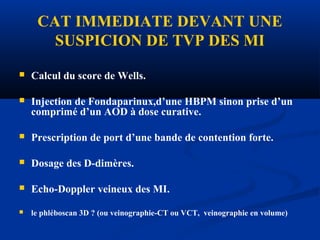

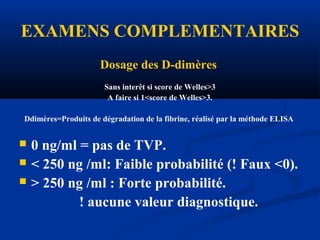

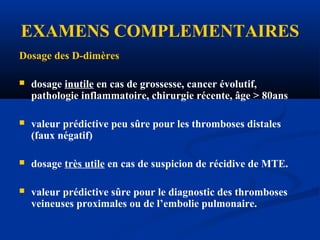

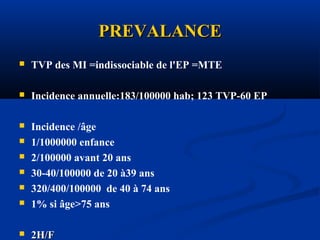

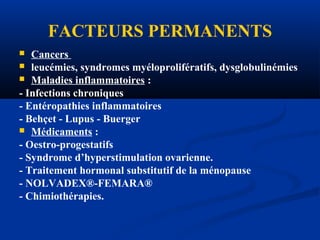

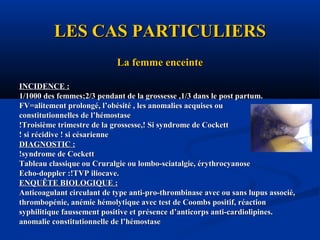

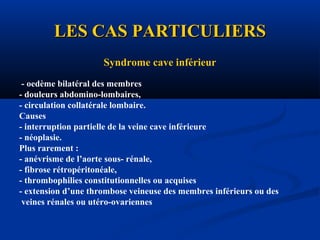

Le document aborde la gestion de la thrombose veineuse profonde (TVP) des membres inférieurs, incluant les signes cliniques, le diagnostic via le score de Wells, et les différentes options de traitement. Il détaille les traitements anticoagulants, les examens complémentaires nécessaires comme l'écho-doppler, et les complications potentielles telles que l'embolie pulmonaire. Enfin, il évoque les protocoles de suivi et l'importance de la contention après une TVP pour prévenir le syndrome post-thrombotique.