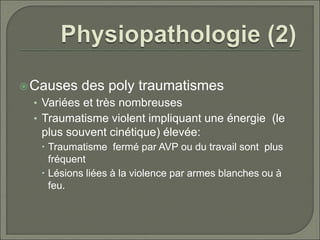

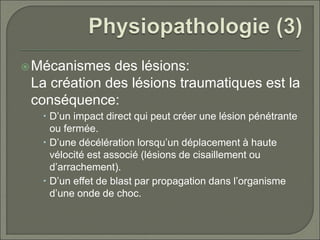

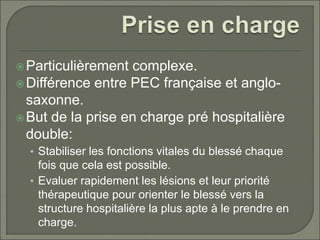

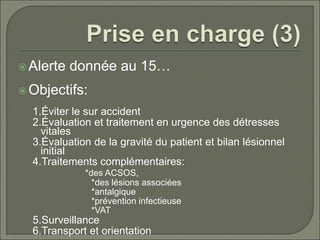

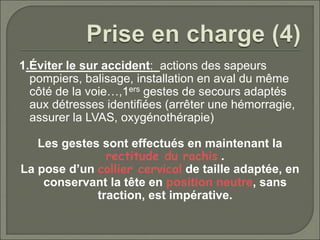

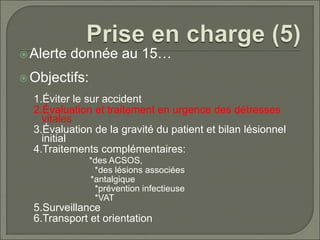

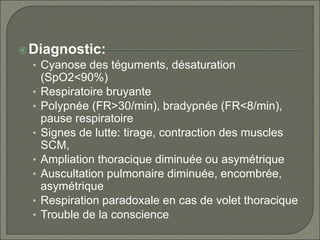

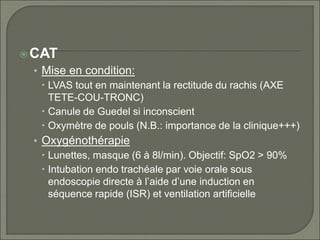

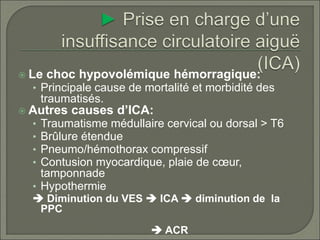

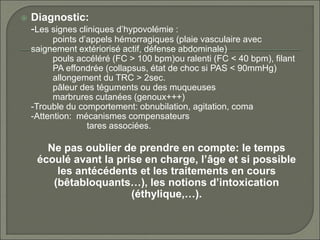

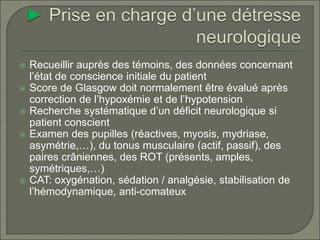

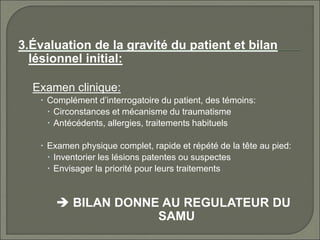

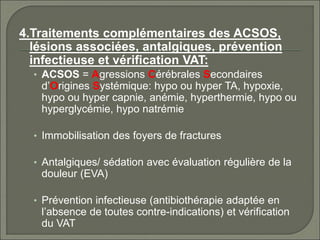

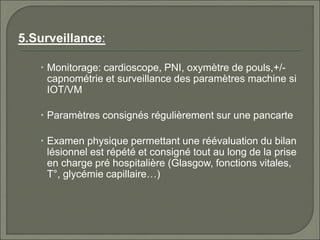

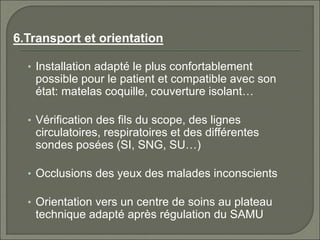

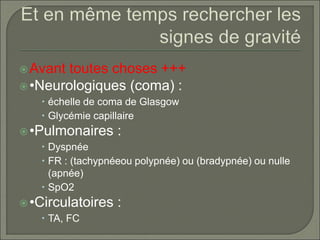

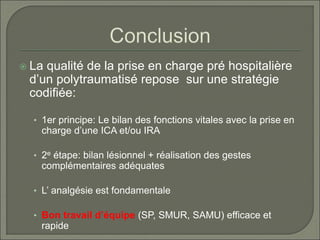

Le document traite de la prise en charge des polytraumatisés, définissant les types de blessures et les mécanismes associés. Il souligne l'importance d'une évaluation rapide des fonctions vitales et des détresses vitale, tout en décrivant les interventions nécessaires en pré-hospitalier. Enfin, il aborde les objectifs critiques de stabilisation, de surveillance, et d'orientation vers des structures adaptées pour un traitement optimal.