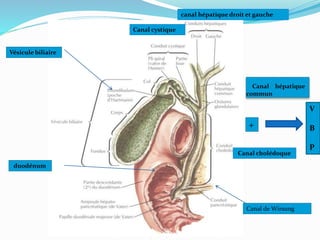

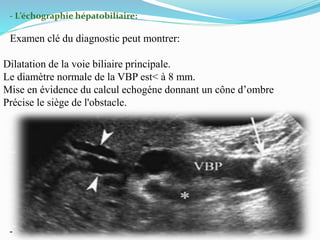

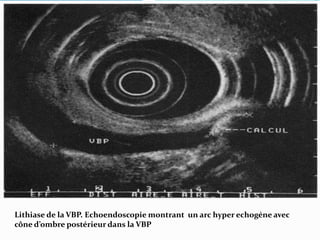

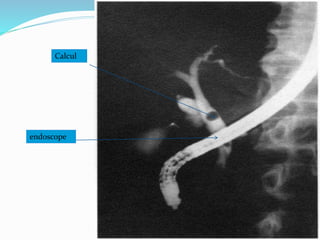

L'angiocholite aiguë est une infection des voies biliaires souvent causée par une obstruction, principalement due à des calculs biliaires, touchant majoritairement les femmes de 50 à 60 ans. Elle se manifeste par la triade de Charcot : douleurs abdominales, fièvre et ictère, et peut entraîner des complications graves comme l'insuffisance rénale ou la septicémie. Le traitement nécessite une approche multidisciplinaire et peut inclure des interventions chirurgicales pour décomprimer les voies biliaires.